Addresse

41 Rue 41 Al Azhari-1 Oulfa

20220 Casablanca Maroc

Heure de Travail (GMT)

Du Lundi au Vendredi :

09h00 - 19h00

Samedi : 10h00 - 13h00

Addresse

41 Rue 41 Al Azhari-1 Oulfa

20220 Casablanca Maroc

Heure de Travail (GMT)

Du Lundi au Vendredi :

09h00 - 19h00

Samedi : 10h00 - 13h00

Introduction

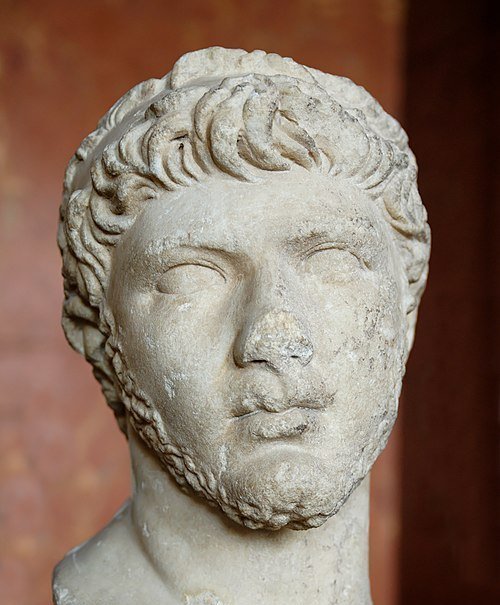

Après la chute de Carthage en 146 av. J.-C., un nouvel acteur émerge en Afrique du Nord : le Royaume de Maurétanie. Situé sur les territoires de l’actuel Maroc et de l’Algérie occidentale, ce royaume, moins connu que ses puissants voisins romains et numides, a pourtant joué un rôle central dans l’histoire politique, culturelle et monétaire de la Méditerranée occidentale.

Ses souverains – Bocchus II, Juba II et son fils Ptolémée – ont frappé des monnaies d’une richesse iconographique exceptionnelle. Celles-ci révèlent non seulement des influences puniques, grecques et romaines, mais aussi une volonté affirmée de créer une identité royale propre. On peut les considérer comme les premières monnaies véritablement marocaines : locales, nationales, royales… et royales aussi dans leur beauté.

1. Le Royaume de Maurétanie : un pont entre l’Afrique et Rome

À partir du IIe siècle av. J.-C., la Maurétanie devient un royaume berbère puissant, héritier des traditions locales mais étroitement lié à Rome.

Les principaux souverains :

Sous Juba II, la Maurétanie devient un carrefour où se croisent savoirs grecs, traditions berbères et influence romaine. La monnaie y occupe une place centrale comme outil d’échange, mais aussi comme instrument de propagande royale.

2. Les monnaies royales maurétaniennes

Les frappes maurétaniennes présentent une grande variété de métaux, langues et styles artistiques.

Métaux utilisés :

Caractéristiques générales :

Iconographie et symboles :

Ces monnaies dépassent la simple fonction économique : elles sont des outils politiques, affirmant l’autorité du roi, légitimant ses alliances et projetant son image au-delà des frontières du royaume.

3. Où circulaient-elles ? Où les trouve-t-on ?

La circulation des monnaies maurétaniennes reflète le dynamisme commercial du royaume.

Ateliers monétaires principaux :

Zones de circulation :

Les découvertes archéologiques, notamment à Volubilis, ont mis au jour de véritables trésors monétaires, témoignant de l’importance de la frappe locale et de son intégration dans les circuits commerciaux romains.

4. L’influence romaine et la fin du royaume

Après l’assassinat de Ptolémée en 40 ap. J.-C. par l’empereur Caligula, la Maurétanie cesse d’exister comme royaume indépendant. Elle est annexée par Rome et divisée en deux provinces :

Dès lors, les monnaies frappées portent principalement les effigies des empereurs romains. Toutefois, certains types locaux persistent, notamment dans la symbolique animale et agricole, preuve d’une continuité culturelle malgré l’intégration impériale.

Conclusion

Les monnaies du Royaume de Maurétanie constituent un témoignage unique d’un royaume berbère à la croisée des civilisations.

Elles reflètent l’ambition de ses rois, l’influence de Rome, et l’héritage punico-grec. Au-delà de leur valeur marchande, elles sont des manifestes politiques et culturels, premiers jalons d’une histoire monétaire propre au Maroc.

Pour l’historien, elles sont des sources précieuses. Pour le collectionneur, elles représentent des pièces d’une beauté rare et d’un intérêt incomparable.

Pièces à collectionner époque (IIe siècle av. J.C – Ier siècle ap. J-C). Influence romaine :

Références et sources :